以前、私のイチオシの神マンガ3作品を紹介したことがありますが、

このとき第1位として紹介した『マスターキートン』を超える作品に出会いました!

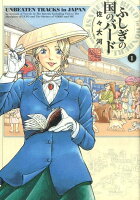

その作品とは、『不思議の国のバード』です。

第1巻の発売は2015年、先日11巻が発売されたようなので、連載が始まって大分経っています。これまでこの存在を知らなかったがとても悔しい、もっと早くに出会いたかったです。

日本史や文化史、民俗誌に興味がある人には、本当に楽しめるのではないかと思います。

もう、ここで説明するよりもとにかく「読んで!!」と言いたいところですが、簡単に紹介させていただきたいと思います。

ざっくりあらすじ

時は明治初期。

イギリスの女性冒険家イザベラ・バード(実在の人物)が日本人の通訳を連れて、横浜から蝦夷まで旅をする物語です。

奥州街道のように拓かれた道を行くのではなく、道なき道を通って日光⇒新潟⇒秋田⇒青森を経由し、蝦夷地へ向かうという、前代未聞の旅でした。(11巻がちょうど蝦夷に着いたところあたり。)

当時の日本では外国人の立ち入りは限られたところだけしか認められていなかった上に、政府でさえあまり把握できていないような未踏の地をわざわざ選んで進んでいくとは、相当危険な旅だったはず。ましてや、蝦夷まで行くとは、なかなかできることではありません。

この冒険の目的は、開国により文明開化が進み、失われつつある日本の江戸文化を記録すること。江戸から離れれば離れるほど、開国の影響を受けていない文化が残されているのではないか・・。そんなふうに考え、旅を進めながら各地の人々の様子や生活を綴っていきます。

国内を無制限に移動することを許可した旅券を取りつけ、流ちょうな英語を操る通訳を連れ、蝦夷地のアイヌの集落を目指して旅へと出発します・・。

ざっくりみどころ

学校で学ぶ歴史は政治史・経済史、文化史は宮廷や都の町人の文化が中心となりますが、その範囲には入らない、地方の文化があったはずです。

でも、意外とそういう面は見過ごされがち。

以前も書いたかもしれませんが、為政者側から見ると一見野蛮と思われる民衆の行動や文化にも、そのコミュニティを維持していくためには必要なものであったり、意味のあるものだったりする。教会の鐘の音や、今ではクサいと思うような匂いにさえも歴史がある・・・。そんな観点で歴史を紐解いていくようなフランス民俗史を大学時代に学んだことがあります。

こういう歴史はものすごく面白いと思うのですが、なかなか文献として残っていなかったりして、いまとなってはよくわからなかったり、残っていたとしても一般には広く知られていないものもあると思います。

文明開化により、日本がどのように近代化に向けて歩んでいったかということは多くの資料が残っていて、教科書レベルで誰もが知っていても、逆に、それ以前の生活や文化がどんなもので、どのように消えて行ったかは、思ったよりも資料が残っていなかったり、一般レベルにはあまり知られていなかったりします。

というか、特に近代については、日本側の記録には残っていなくて今となってはよくわからないけれど、「当時の外国の人が見た日本」の記録を通じてわかることって、かなりたくさんあるのではないかと思います。

その意味でも、このイザベラバードの記録は、当時の日本を知る資料としては、ものすごく貴重なものだと思います。

このマンガがなければ知らなかったかもしれない日本の様子は、本当に興味深い内容になっています。

この旅になくてはならないのは、通訳、伊藤鶴吉=イト(実在の人物)の存在。

現地の人から話を聞き、それを正確にイザベラ・バードに伝えるには、相当の英語力が必要なはず。

通訳を探す段階で、当時まともな英語を話せる日本人がどれだけ貴重だったかがわかるエピソードが出ています。(まともじゃない英語・・についても記載があり、それがとても面白かったのでぜひ近いうちに調べてみようかと思っています。)

このイトが、旅の途中で日記を英語と日本語の両方で書いていたり、英単語の用法を質問したりと、英語力の向上のために陰ながら努力を続ける姿や、「通訳とは?」と考えさせられるような場面も出てきます。

私達翻訳(や通訳)に携わる人にとっては、そのあたりもちょっとした見どころになるのかなと思います。

次の洋書リーディングの題材に

マンガでは万人が面白く感じるように脚色したり、キャラが際立つようにしているものもありますが、当時の風習や生活に関して、「嘘は書かないようにしている」そうです。

また、当時西洋人が書いたものでは、日本人を差別的に見たものが多い中、イザベラ・バードは偏見や差別が比較的少なく、割と中立的な立場で観察されているようです。

どこまでがフィクションで、どこまでが創作なのか、マンガに書かれていない記載にはどんな内容が含まれているのか、それがとても気になります。

そういうわけで、洋書リーディングの次の作品は、このイザベラバードの旅行記に決めました。